Oleh: Marlowe Bandem

“…Menghadapi perubahan-perubahan yang terus-menerus dari waktu ke waktu, kita perlu mengetahui lebih mendalam tentang dasar-dasar inti kebudayaan. Inti dasar adalah ide sentral yang memberikan pengaruh pada bentuk luar yang dapat berubah-ubah tetapi tidak terlepas dari ide sentralnya. Hal ini dapat dilaksanakan melalui reinterpretasi, reintegrasi, dan adaptasi sehingga perubahan itu tidak memperlemah tradisi, justru lebih memperkuat, karena tetap dijiwai oleh ide sentral itu”

Prof. Dr. I.B. Mantra (1928 – 1995)

Budayawan, Gubernur Bali (1978 – 1988)

Space yang dirancang Yoka Sara “Ebullience” akan merepresentasi karya-karya seniman lain dalam bingkai sound, visual & motion menjadi statement energy yang mempersatukan.

KEMBALI KE ALUN-ALUN DEMI MENGILHAMI INOVASI

Sebagai sebuah perayaan kekayaan ekspresi dan kreativitas yang lekat dengan Kota Denpasar, Denpasar Festival yang berlangsung dari tanggal 28 s/d 31 Desember 2009 menampilkan berbagai agenda yang mengacu pada social milieu kota Denpasar yang terbuka, multikultur, multidimensi, dan menjadi gerbang bagi keberadaan Bali sebagai entitas kebudayaan yang unik dan daerah tujuan wisata terkemuka di dunia.

Inagurasi Denpasar Festival pun menjadi muara bagi sekian banyak insan kreatif Denpasar yang secara terbuka diundang dan diberi kebebasan untuk melakoni dialog, interaksi dan kolaborasi seni yang mencerminkan ranah rasa, identitas dan kesatuan makna akan kota Denpasar.

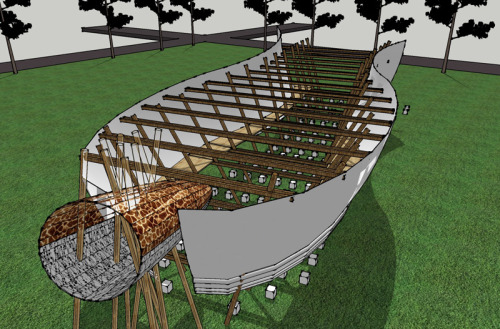

Alhasil, sebuah kolaborasi bertajuk “Ebullience” pun lahir, yang mana disentralisasi oleh sebuah site specific installation berwujud wahana terapung dengan dimensi 21×9×9 meter. Wahana ini lantas menjadi stimulus sekaligus lingkup bagi kreatif konten lainnya seperti video art, film, musik, seni lukis, happening art, instalasi bunyi, craft, kartun, grafis, fashion, tari dan teater.

Hadirnya karya kolaborasi “Ebullience” di alun-alun kota dan kawasan Catur Muka (titik 0 km Denpasar) adalah fakta akan besarnya energi berkesenian yang dimiliki oleh Denpasar dan masyarakatnya, termasuk juga ihwal kreativitas sebagai lanskap mentalitet yang membumi di seluruh pelosok pulau Dewata ini, termasuk juga di kota Denpasar.

Bagi saya pribadi, dan tentunya mayoritas penduduk Bali, seni adalah bagian integral dari susunan genetik kita sebagai manusia Bali. Kebanyakan rekan sejawat saya, lahir dan tumbuh di lingkup keluarga yang turun-temurun bersentuhan langsung dengan seni. Lingkungan seperti inilah yang secara perlahan namun selalu teguh mengajarkan saya bahwa kesenian dan segenap dimensinya adalah penting. Masih terbayang dengan jelas bagaimana saya membantu orang tua saya mengumpulkan dan merapikan kembali topeng-topeng ke dalam katung seusai pementasan Topeng Panca, ngayah di pura. Sebuah hal kecil dari keseluruhan proses berkesenian itu, namun penting dan tidak bisa dikesampingkan.

Beranjak dewasa, saya kian menyadari bahwa elemen artistik menyelimuti keseluruhan hidup di Bali; seni bergetar dalam kalbu, seni luruh dalam setiap helaan nafas, seni meresap dalam racikan bumbu masakan, seni menemani setiap ayunan langkah, seni mengalun merdu mengiringi gumam mantram para pendeta, dan bahkan seni pun merasuki setiap teriakan lantang dalam sebuah sua.

Memang betul, manusia Bali tidak hanya dituntut untuk berpikir mulia dan melakoni aksi dengan benar dan jujur, namun juga mesti menyampaikannya secara indah; siwam, satyam dan sundaram. Konsepsi ini menjadi benang merah kenapa seni adalah utama di Bali, dan bagaimana seni merupakan pengabdian yang memendarkan kesatuan prilaku bagi manusia Bali untuk membiaskan vibrasi positif untuk mencapai khazanah kemasyarakatan yang penuh ketaatan, cinta kasih dan keharmonisan lahir dan bathin.

Spirit inilah yang amat kental dan serta-merta muncul ke permukaan dalam berbagai pertemuan antara para seniman dan insan kreatif Denpasar untuk membahas bagaimana seharusnya merespon kebebasan kreatif yang disodorkan Pemerintah Kota Denpasar. Nuansa pertemuannya amatlah cair, bisa dikatakan bak reuni antar sahabat, penuh canda tawa dan sentilan jenaka kekerabatan yang seolah menegaskan bahwa kolaborasi yang akan dijelang dan digarap adalah sah dan menarik adanya.

Di Bali, kolaborasi semacam ini tentu bisa dikatakan lumrah, apalagi bila dianalisa dari sudut pandang adat, agama dan tradisi Hindu Bali dengan adanya konsep gotong-royong atau matetulung. Dari pembuatan layangan banjar (layangan berdimensi besar) atau pembuatan lembu dan bade (sarana pemberangkatan jenazah) dalam konteks upacara ngaben (kremasi), kesemuanya mencerminkan kerjasama demi tercapainya sebuah tujuan bersama (common goal).

Demikian pula dengan pembuatan kalangan (area pertunjukan), wantilan, pelinggih (tempat pemujaan), ataupun meru (menara pemujaan) melibatkan berbagai jenjang kolaborasi yang tidak hanya melibatkan para ahil seperti undagi (arsitek tradisional), pengukir, pelukis, dan pengrajin lainnya, tapi juga melibatkan masyarakat penyungsungnya. Di sini item-item kultural laiknya ritual, lembu, bade, meru dan lain-lainnya merupakan perwujudan atau installation dari common goal tersebut.

Seni publik pun bisa dikatakan mendarah daging di Bali. Riuhnya arak-arakan lembu dan bade menuju setra (kuburan), dan prosesi seperti mapeed dan rarenggan (pawai) adalah proses berkesenian dan utiilisasi media yang dipersiapkan dan dilaksanakan dengan maksud untuk diapresiasi oleh semua kalangan masyarakat di sebuah ranah fisikal atau ruang publik.

Kalangan (tempat pertunjukan sementara) pun menjadi sebuah ruang seni publik mengingat batasan pertunjukan dan penonton yang bersifat sangat intim dan komunal sehingga ada keterlibatan publik yang erat dalam pertunjukan tersebut. Sebagai contoh, ada kalanya penonton ikut berhadapan, menantang, dan bahkan ikut menusuk sang rangda dalam pementasan calonarang atau ketika penonton ikut berdialog dan berbalas lelucon dengan tokoh panasar yang berada di tengah area pertunjukan. Ini merupakan kontekstualitas kesenian di Bali. Prembon (yang berasal dari kata para dan imbuhan) pun merupakan sebuah pertunjukan kolaborasi yang mengandung dan mengemas kembali unsur-unsur tari topeng, legong, baris, dan arja.

Namun, saya tergugah dan tetap memandang bahwa kolaborasi karya ini adalah menarik. Pertama, kehadiran karya instalasi ini menguatkan posisi alun-alun dan kawasan Catur Muka (titik 0 km Denpasar) sebagai sebuah ide sentral, sebuah pusat interaksi sosial yang tidak hanya indah dari sudut pandang estetika kota, namun sarat makna dan manfaat.[1]

Alun-alun kota Denpasar adalah refleksi dari keberadaan sosial kita, dan segala perubahan yang dialami oleh ruang publik tersebut adalah petanda mengenai perubahan prioritas kita. Sehingga, sebagai sebuah rancang bangun; imajinasi personal dan kreativitas kolektif para seniman ini merupakan jendela untuk menatap cakrawala tentang realitas kita sebagai elemen dari pusaran kehidupan Denpasar, Bali, Nusantara, dan mungkin saja dunia.

Kedua, karya kolaborasi “Ebullience” ini mencerminkan hasrat bersama untuk memposisikan Denpasar sebagai sebuah kota yang modern tanpa kehilangan akar-akar kulturalnya, dimana kekayaan dan sinergi beragam ekspresi tradisional dan modern menjadi pilar nilai-nilai untuk menstimulasi perubahan tidak hanya diri pribadi, namun juga lingkungan.

Kolaborasi ini merujuk pada keberlanjutan kebudayaan Bali tidak hanya sebagai sebuah kompleksitas ide, nilai, ataupun gagasan, namun juga merepresentasi pola prilaku dan aktivitas seniman (manusia) Bali yang responsif dan adaptif. Ini pada akhirnya berhasil menempatkan “Ebullience” sebagai sebuah elemen fisikal dan bersifat konkret dalam kekinian Denpasar.

EBULLIENCE: SINERGISITAS BERAGAM KREATIVITAS

Dalam pertemuan perdana di kebun alam Bale Timbang, Penatih, tak butuh waktu lama bagi para insan kreatif yang hadir untuk mencerna tema Denpasar Festival “Embracing Tomorrow” atau “Menyongsong Masa Depan Gemilang” sebagai pijakan karya kolaborasi tersebut.

Kadek Suardhana, koreografer kenamaan dari Banjar Tainsiat, menyerukan bahwa karya yang akan dibangun mesti merepresentasi sikap pro-aktif dan karakter unik modernitas Denpasar yang didasari oleh kekayaan budaya dan warisan kultural Denpasar sendiri. Ini tentu dimaksudkan bahwa tradisionalitas tidak berada pada kutub yang saling berlawanan dengan modernitas. Tradisionalitas memberikan dan mendasari sebuah modernitas yang khas secara kultural, yang bila disikapi secara selektif dan adaptif, justru akan menguatkan warisan-warisan tradisi.

Seperti kita ketahui, sedari dahulu di setiap sudut kota Denpasar bisa dijumpai banyak sosok dan citra kreatif yang selalu mengugah, mencerminkan dan mengetengahkan kebudayaan yang cemerlang. Dalam kinerjanya, para insan dan komunitas kreatif ini secara sadar berkreasi dan menginvestasikan segenap sumber dayanya sebagai sebuah refleksi dan sikap optimisme publik dalam mengarungi tantangan jaman yang berevolusi kencang.

Dalam domain seni pertunjukan berkibar ikon-ikon seperti Ida Bagus Boda, Nyongnyong, Ni Polok, Nyoman Kaler, Wayan Rindi, Wayan Sinti, Ketut Reneng, Wayan Lotring, Ida Bagus Purya, I Ketut Keneng, Nyarikan Sariada berikut komposer I Made Regog dan Wayan Beratha. Di bidang spiritual dan sastra, muncul ketokohan Ida Pedanda Made Sidemen. Dibidang politik dan budaya muncul nama Ida Bagus Mantra. Sementara di dunia seni rupa muncul nama Gusti Made Deblog.

Denpasar pun dikenal sebagai tempat bersemainya beragam jenis kesenian. Dalam seni pertunjukan, Banjar Belaluan Sadmerta dikenal dengan Gong Kebyar-nya, Banjar Binoh Ubung Kaja terkenal dengan Legong Kraton klasiknya, Banjar Pedungan terkenal dengan Gambuh-nya, Kelandis terkenal dengan gamelan Semarpagulingan-nya, Kedaton dikenal dengan seni Legong Keraton dan Janger, Banjar Lebah termahsyur dengan gamelan Gong Kuna Lalambatan-nya yang memukau dan Banjar Ketapian terkenal dengan Joged Pingitan atau Gandrung-nya. Di daerah Renon dan Sanur terkenal sakralitas Baris Gede dan Baris Cina, sedangkan di daerah Pamogan, keterbukaan Denpasar direpresentasi dengan kehadiran seni bernafaskan Islami yang dinamakan Rudat. Lebih lanjut, di daerah Abian Kapas dan Sumerta, terkenal dengan gamelan Angklung dan seni pertunjukan Calonarang.[2]

Rupanya kecemerlangan seni dan budaya Denpasar ini disadari betul, sehingga diputuskan bahwa karya kolaborasi ini harus memberi ruang dan mensinergikan semua kutub kreativitas, tidak hanya dalam konsepsi gagasan namun juga dalam pelaksanaannya.

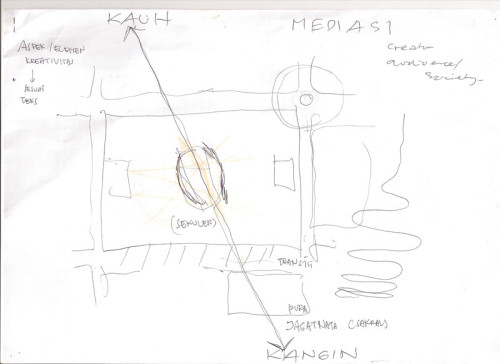

Disaat bergulirnya dialog, A.A. Yoka Sara (desainer “extraordinaire” arsitektural dari Banjar Grenceng) nampak asik memainkan pena di atas lembaran kertas. Tak kuasa menahan diri, saya melirik, mengamati. Tak hanya sebuah sket, namun Yoka telah muncul dengan sebuah cetak biru – sebuah inisiasi akan cikal bakal karya kolaborasi tersebut. Sembari mengecap pahitnya bir dingin di bibir, ia menjelaskan bahwa karya ini adalah tentang kehidupan, tentang keterkaitan jaman, dimana kreativitas mengakar dan bebas lepas. Sketsanya menegaskan bahwa “Ebullience” adalah tentang ekspresi anak manusia terutama tentang kiblat kreativitas manusia Bali.

Suasana dialog saat teduhnya sore itu makin menghangat. Arief “Ayip” Budiman (desainer visual dan grafis yang melakukan voyage kreativitas ke Bali sedari muda) nampak lelah menjepret momen, seolah kehabisan kata-kata untuk menimpali cerita Made Sudira, mastermind rubrik Obrolan Bale Banjar asal Banjar Belaluan Sadmerta. Di benak saya, Sudira alias Aridus adalah “ensiklopedia berjalan” tentang Denpasar. Tanpa mengharap jawab, ia bercerita mengenai potret Denpasar di masa tahun 1960an termasuk pula mengenai keragaman local genius-nya. Ia pun sempat mengungkapkan ihwal lonceng peninggalan Kumpeni yang berdiri tegak di lokasi sang Catur Muka berstana sekarang; sebuah landmark yang mungkin tak diketahui oleh generasi masa sekarang.

Memang Denpasar telah didera begitu banyak perubahan dan kiranya “Ebullience” bisa menjadi momentum bagi semua untuk kembali menelaah perjalanan kota Denpasar, bukan untuk terjebak dalam romantisme, namun untuk menandai kontribusi masing-masing bagi Denpasar.

Rupanya semilir angin dan tarian lincah kunang-kunang dalam temaramnya senja itu menginspirasi I Wayan Gede Yudana (musisi dan komposer asal Banjar Kaliungu) akan sebuah komposisi banal yang lahir dari pengulangan dan pengubahan frase-frase bebunyian, hentakan dan alunan berbagai instrumen yang kemudian menghadirkan sebuah siklus dan dimensi yang abstrak. Ia pun menyanggupi terhadirnya sebuah instalasi bunyi atau soundscape dalam kolaborasi ini tidak hanya dalam bentuk rekaman, namun juga lewat live-performance dengan melibatkan beberapa musikus yang akan merespon struktur “Ebullience” lewat gubahan bebunyian dari hentakan bambu.

Arsawan, penggiat kreativitas endek di Penatih mempunyai pandangan yang menarik akan kolaborasi “Ebullience” ini. Ia memandang kesertaannya untuk merubah pola pikir masyarakat terutama penggiat tekstil untuk terus melakukan eksplorasi tematik, media, dan teknik sebagai sebuah idealisme berkesenian yang sebenarnya tetap bisa komersial. Menurutnya, dewasa ini idealisme dan komersialisme seolah tidak mau bercampur, laksana air dan minyak yang pada akhirnya membatasi kreativitas dan merugikan diri sendiri.

Ditengah riangnya konstruksi “Ebullience”, perupa, kartunis asal Banjar Belaluan Sadmerta Jango Pramartha membuat saya tersentak ketika ia menyampaikan bahwa ia secara jenaka akan merespon kehadiran “Ebullience” sebagai sebuah kalangan terutama melakukan respon secara langsung terhadap mimik, seloroh dan sikap masyarakat yang hadir dilingkup karya ini. Sebuah respon yang banal dan genial dari seorang seniman yang mendedikasikan waktunya akan pembacaan tentang Bali yang kritis namun komikal.

Menjelang malam, akhirnya disepakati bahwa kekuatan imajinasi dan kemahiran artistik dalam bingkai sebuah seni instalasi akan menjadi ide sentral dan proses ideal bagi para seniman termasuk termasuk Made Budhiana (perupa), A.A. Yoka Sara (desainer arsitektural), I Wayan Gede Yudana (musisi, komposer world music), Jango Pramartha (perupa, kartunis), Arsawan (desainer kain), dan Kadek Suardana (koreografer) untuk berbagi visi intelektual, naluri kreativitas, dan imaginasi sosial dengan kota dan publlik Denpasar.

Disadari pula bahwa karya tersebut akan menjadi ruang bagi insan kreatif lainnya untuk mengetengahkan kreativitasnya masing-masing sekaligus merespon karya instalasi tersebut. Insan kreatif lainnya yang akan turut merespon karya instalasi ini termasuk Veny Lydiawati (desainer produk) Arief “Ayip” Budiman (desainer visual dan grafis), Rudolf Dethu (penulis dan pengamat sub-kultur), Ridwan Rudianto (editor film, videographer), Nyoman Sura (penari), Kas (desainer), Erick Est (videographer), Marlowe Bandem (DJ dan grafis) termasuk pula Student Collaborators dari fakultas Arsetektur Universitas Udayana yang diwakili A.A. Gde Raka Gunawarman, Ade Sucita Ariasandika, Wayan Hari Saweka, Ida Bagus Nyoman Darmayasa dan Made Aryk Prajawan beserta dari SMUN 1 Denpasar yang diwakili A.A. Tisha Sara Dewi, Sabrina Yuka Amilia, Wicitra Pradnyaratih dan IGN Bagus Ariwiratma.

“Ebullience” secara harfiah berarti semangat yang meluap-luap yang kemudian diterjemahkan oleh A.A. Yoka Sara sebagai sebuah rancang bangun/instalasi di alam terbuka, tepatnya di alun-alun kota Denpasar, membentang sesuai kaedah mata angin Timur dan Barat. “Ebullience” berbentuk sebuah vessel atau wahana dengan konstruksi utama kayu yang dilingkupi bentangan kain putih pada masing-masing sisinya. Ia hadir ibarat sebuah bahtera yang memberi perlindungan dan menampung beragam bentuk kreativitas, realitas, mimpi dan optimisme. Bentuknya mengalur fleksibel dengan geladak belakang (arah Timur) yang terbuka dan geladak depan (arah Barat), yang menonjolkan sebuah silinder seperti sebuah periskop.

Dalam konstelasi mata angin, Timur dan Barat merepresentasi siklus kehidupan dan ungkapan akan Makara Candraditya; percintaan abadi antara spektrum hangat cahaya matahari dan aura kelembutan rembulan yang senantiasa menjadi saksi kehidupan anak manusia. Geladak terbukanya merepresentasi semangat keterbukaan, keberanian merangkul keragaman dan kekayaan ekspresi seni dan budaya, sedangkan silinder yang menengadah ke angkasa melambangkan fokus ke sebuah titik tuju, sebuah keyakinan akan masa depan yang gemilang. Dengan volume 21×9×9 meter, bahtera ini disangga oleh struktur kaki-kaki kayu di atas permadani rumput hijau bertaburkan kubus-kubus laiknya gelombang ombak yang menonjolkan kesan kuat akan sebuah bahtera yang terapung dan melaju dengan pasti.

Bila “Ebulience” dikaitkan dengan konsepsi ruang dan waktu (Asta Bumi dan Atitanagatawartamana) kehadirannya di tengah-tengah alun-alun kota Denpasar menegaskan dimensi sakral – sekuler yang amat dipercaya di Bali. Latar belakang Pura Jagatnatha melambangkan berkah dan keyakinan spiritual yang hening dan merasuki segenap alam pikir dan prilaku manusia Bali. Kemudian ruas jalan dan alun-alun itu sendiri menjadi domain transisi dan sekuler dimana manusia sebagai pelaku dan produk kebudayaan beraktivitas, berkarya dan menjalani ritus kehidupan.

Dalam perspektif berlalunya masa, “Ebullience” mencerminkan keterkaitan dan tidak adanya pemisahan antara masa lalu, masa sekarang dan masa depan di Bali, bahwa semuanya dalam konteks keberlanjutan dan perubahan berkesinambungan yang tercermin dari perjalanan kebudayaan Bali baik tradisional maupun modern yang saling mengisi, melengkapi dan bersambut langkah.

“Ebullience” juga mengingatkan kita pada peninggalan sarkopagus (keranda batu masa silam) yang menyerupai sebuah perahu, sebuah kendaraan bagi kesatuan spirit untuk mengarungi perjalanan astral menuju dimensi lain, yang kemudian pada masa masuknya agama Hindu bertransformasi sebagai petulangan yang melambangkan sebuah rahim, wahana bagi embrio kreativitas manusia. Jadi walaupun merupakan sebuah kolaborasi kontemporer, “Ebullience” hadir dari pemahaman tinggi akan akar kultural yang kuat.

Made Budhiana, seorang perupa yang amat taktikal dan selalu mengekspresikan kekaryaannya secara tuntas dan meledak-ledak pun mengelevasi citra “Ebullience” dengan caranya sendiri. Ia menambahkan sebuah kalangan berjenjang dengan bentangan kanvas besar di sisi Barat dari “Ebullience” yang kemudian akan diaktivasi melalui sebuah happening art berjudul “Gelora, Denyut Nadi, Nafas Kota Denpasar.”

Di atas platform yang berjenjang dan disertai proyeksi gambar-gambar bergerak akan keklasikan Bali, Budhiana berkehendak lincah berkreasi, memasuki ranah ekstase, membuka cakra, dan menjadikan dirinya sebagai satu kesatuan cipta dengan alam. Konsepsi Budhiana amat menginspirasi karena ia tidak sekedar merespon kenangan (memories) dan perjalanan (progression) tier penciptaan di Bali – wali, wawali, maupun walih-walihan – namun secara mendalam ia mencitrakan kreativitas sebagai aspek yang membebaskan manusia dari segala ilusi duniawi.

Budhiana mewacanakan kolaborasinya dalam bingkai “Ebullience” sebagai representasi Lingga dan Yoni (phallus dan vulva) – salah satu simbol tersakral dalam tradisi Bali tentang penciptaan dan kesuburan, dimana pertemuan kedua unsur ini melahirkan swastika; simbol suci tentang lingkaran kehidupan semesta.

Sebagai sebuah intervensi eksterior, “Ebullience” lanjut menjadi ruang bagi kreatif konten lainnya yang dalam jadwalnya masing-masing merespon dan menegaskan makna sebuah kolaborasi penuh ketegangan kreatif, diskursus, eksperimentasi, dan toleransi. Di hari-hari terakhir penggarapan “Ebullience”, Arief “Ayip” Budiman lanjut menegaskan keterbukaan “Ebullience” dengan menghadirkan kreativitas Paul Whitehead, seorang perupa dan desainer grafis yang terkenal dengan kemahiran artistiknya memainkan ilustrasi bagi cover, inlay dan booklet CD band-band legendaris dunia seperti Genesis dan Van der Graf Generator.

Dalam domain kontemporer, “Ebullience” menegaskan kepedulian akan terjalinnya kerekatan antar konten kreatif, terutama dalam mempertemukan titik-titik dari berbagai dimensi keahlian dan kemampuan. “Ebullience” bukan karya yang saling tempel ataupun diakselerasi secara instan, sebaliknya ia merupakan sebuah komparasi sosial dari kreasi yang selama ini lahir di ruang seni maupun studio masing-masing seniman.

Akhir kata, “Ebullience” mencerminkan idealisme, sikap percaya diri, dan yang terpenting adanya keyakinan masih adanya ruang eksplorasi yang luas dan mendalam di Bali, khususnya Denpasar. Sebagai sebuah proses dan hasil berkesenian “Ebullience” mengemukakan sebuah metafor untuk menjelaskan keberadaan kita ditengah-tengah perjalanan panjang kebudayaan Bali yang terus berubah dan tergerus jaman.

Denpasar, 25 Desember 2009

Selengkapnya mengenai Ebullience ada di http://ebulliencenow.wordpress.com

Marlowe Bandem adalah seorang penggiat kreativitas disc-jockey dan grafis yang mendalami event management bagi kegiatan-kegiatan seni. Beberapa event berkesenian yang dikelolanya termasuk Bali Biennale “Space and Scape” 2005, Pameran fotografi Nyoman Wija “Moment and Reason” di Galeri Popo Danes, “Jean-Michel Basquiat World Tour“ di Darga Gallery, Pameran seni visual “Reconsculture” di ARMA Museum, Ubud, Parade Band SORT (Scool of Rock – School of Thought) ‘07 dan lain-lain. Untuk informasi lebih lanjut tentang karya-karya DigiArt dan audio-stream-nya lihat http://electronposts.blogspot.com atau http://marlowebandem.com

[1] . Dari sisi ekonomi, alun-alun adalah sebuah investasi dan bukan malah beban dan biaya bagi pemerintah mengingat ruang publik semacam ini memfasilitasi penghematan energi, menaikkan harga properti disekitarnya dan menggairahkan pertumbuhan ekonomi dunia usaha. Kemudian manfaatnya pada tataran personal adalah peningkatan kualitas kehidupan mengingat alun-alun sebagai ruang rekreasi sosial adalah pusat beragam aktivitas jasmani yang kemudian tentunya meningkatkan kesehatan rohani masing-masing individu. Bagi komunitas, keberadaan alun-alun sebagai ruang interaksi sosial budaya akan meningkatkan vitalitas, karakter dan pembangunan komunitas itu sendiri. Dari perspektif lingkungan, alun-alun melayani berbagai proses alam – menyegarkan udara dan melepaskan oksigen ke atmosfir, dan menjadi habitat bagi kehidupan berbagai satwa, flora dan fauna.[2] . Dialog tengah malam (21 Desember 2009) dengan Prof. Dr. I Made Bandem (budayawan yang kini merupakan visiting fellow mengajar seni teater, musik dan tari Bali di the College of Holycross, Worcester, MA.

1. Nirmana: Elemen-elemen Seni dan Desain | Sadjiman Ebdi Sanyoto

1. Nirmana: Elemen-elemen Seni dan Desain | Sadjiman Ebdi Sanyoto 2. Desain Komunikasi Visual Terpadu | Yongky Safanayong

2. Desain Komunikasi Visual Terpadu | Yongky Safanayong 3. Hurufontipografi | Surianto Rustan

3. Hurufontipografi | Surianto Rustan www.underconsideration.com

www.underconsideration.com

Kta-kta baru… EBULLIENCE

“EBULLIENCE: SINERGISITAS BERAGAM KREATIVITAS”

Jadi Ebullience ini yang menjadi ide sentral budaya Bali?!

Hey Makati, Ebullience secara santun berupaya menjadi pembacaan baru akan gairah berkesenian di Denpasar. Terkait akan ide sentral sebuah kebudayaan, Ebullience menegaskan kembali sinkronisasi antara tradisionalitas dan modernitas Bali yang mesti diyakini bertransformasi for better not worse.

Check out http://ebulliencenow.wordpress.com for more info. Its about time we intervene exterior spaces with the awe-embracing touch of arts…